Dieser Beitrag ist Teil der Coronavirus und die Philosophie Serie. Einen Überblick über die weiteren Teile dieser Blogbeitragsserie gibt es hier.

So wie die Zahl der Artikel und Beiträge nahezu minütlich anwächst und immer schwerer überschaubar wird, so steigt selbstverständlich auch zunehmend die Zahl der philosophischen und theoretischen Beiträge und Interventionen die sich mit der Pandemie und dem Diskurs über Covid19 auseinandersetzen. Um dieser wachsenden Zahl an Beiträgen gerecht zu werden, gibt es in dieser Reihe nun ab und zu auch das Format der „Quicktakes“, also kurzer Anmerkungen zu einzelnen Texten, Anmerkungen, die sich nur auf bestimmte Thesen dieser Texte konzentrieren.

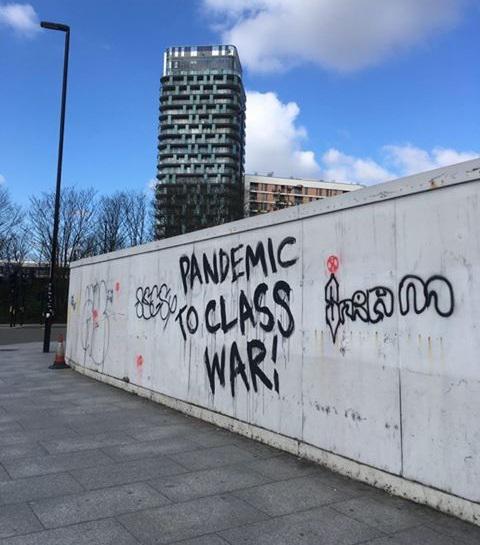

In diesen ersten „Quicktakes“ wird es um eine Reihe an verschiedensten Beiträgen gehen, die alle in direkterer oder indirekter Form die Frage der Normalität stellen. Wie oft hört man momentan, dass man es kaum erwarten kann, wenn endlich alles wieder normal sein wird. Doch dieses Ereignis ist erst am Beginn, noch dazu ist dieses Ereignis zu einschneidend und wie bei einigen anderen geschichtsträchtigen Ereignissen wird es eben daher kein Zurück zu ein „wie davor“ geben können, zumindest nicht so schnell. Demirovic nennt diese Pandemie daher auch eine „Denormalisierungskrise“. Doch welche Normalität wurde hier verloren? Eine Gesellschaft voller Ungleichheiten, Ausschlüssen und Widersprüchen. Diese Ungleichheiten verschwinden nicht durch das Virus, sie werden, wie unlängst näher erläutert, genau gegenteilig noch gravierender. Dennoch könnte es auch die Chance für eine Transformation in eine neue Normalität sein, eine bessere vielleicht, vielleicht aber auch eine autoritärere. Dies ist noch lange nicht entschieden, aber der Kampf darum und die Diskussion darüber sind längst entbrannt. Im Folgenden nun einige Beiträge die auf die eine oder andere Weise zu genau dieser Diskussion beitragen.

Wollen wir wirklich zurück in die Normalität?

Max Haiven — No return to normal: for a post-pandemic liberation (Roar.org – 23.3.2020)

In diesem kämpferischen und zwischen pathetisch kitschigen und poetisch aktivistischen Passagen changierenden Text, fragt Haiven nach dem Tag danach, dem „kommenden Frühling“, also der Zeit nach der Isolation, der Zeit nach der Pandemie. Diese Zeit, so Haiven, darf keinesfalls eine Rückkehr zur alten Normalität sein, diese ist ja schließlich genau Schuld an der jetzigen Situation und vor allem der dramatischen Entwicklung eben jener. Gleichermaßen müssen wir gewahr bleiben, dass es nun viele Kräfte geben wird, die eine „neue Normalität“ schaffen wollen, eine nationalistische, eine technologisch programmierte und jedenfalls eine weiterhin kapitalistisch kontrollierte. Doch das Ereignis der Pandemie, so Haiven, kann auch den Frühling hervorbringen, für den er zu kämpfen aufruft, befreit von Profitlogik, mit neuem Verständnis für Kooperation, Solidarität und Care. Ob man Haivens vorsichtigen Optimismus teilt oder nicht, lesenswert sind sowohl seine Warnungen als auch sein Aufruf zur Organisation:

We are on the cusp of a great refusal of a return to normal and of a new normal, a vengeful normalcy that brought us this catastrophe and that will only lead to more catastrophe. In the weeks to come, it will be time to mourn and to dream, to prepare, to learn, and to connect as best we can. When the isolation is over, we will awaken to a world where competing regimes of vindictive normalization will be at war with one another, a time of profound danger and opportunity. […]Let us prepare as best we can, for we have a world to win.

Die Normalität davor, war eine Krise

How to Beat Coronavirus Capitalism – Diskussion organisiert von Haymarket Books (27.03.2020)

“There has been no golden age of American capitalism.…The only forward movement has come through struggle.” — Keeanga-Yamahtta Taylor

Das Verlagshaus Haymarket Books hat eine interessante Online-Podiumsdiskussion organisiert, die livegestreamt und dabei von teilweise mehr als 15.000 Leuten mitverfolgt wurde. Eingeladen waren die bekannten Kapitalismus- und Globalisierungskritikerinnen Naomi Klein, Astra Taylor, und Keeanga-Yamahtta Taylor. In der Diskussion wurde zu viel angeschnitten, als das es hier auch nur ansatzweise wiedergegeben werden könnte, die Themen reichten von sozialen Bewegungen, Krisenpolitik, Kapitalismuskritik, Klimagerechtigkeit und Rassismus und das alles im Kontext der aktuellen Pandemie. Auch hier war die Warnung vor der Normalität allgegenwärtig, so z.B. Naomi Klein in einem Statement:

When people say that we’ll return to normal, we have to remember that normal was a crisis.

In diesem Sinne empfehle ich in die Diskussion hineinzuschauen:

Das Coronavirus oder die vierte “Denormalisierungskrise”

Alex Demirovic sieht in seiner längeren und viele verschiedene Aspekte anschneidenden Analyse im Online Dossier der Rosa-Luxemburg Stiftung, in der globalen Coronaviruskrise die vierte „Denormalisierungskrise“ innerhalb kurzer Zeit. Die erste, so Demirivoc, sei die Finanzkrise in 2008 gewesen, die zweite das Handling der Migrations- und Fluchtbewegungen der letzten Jahre, die dritte das Nicht-Handeln in der Klimakrise und nun das Versagen in der Pandemie, vor allem weil sich nun die neoliberale Kürzungs- und „Einsparungspolitik“ im Gesundheitswesen rächt. Statt nationaler Alleingänge bräuchte es einen, wie Demirovic es nennt, „Infrastrukturkommunismus“. Am Ruder sind jedoch stattdessen genau jene Politiker*innen, die aufgrund ihrer Politik diese Krise überhaupt erst zu so einer dramatischen Entwicklung geführt hätten.

Auch theoretisch brauche es daher laut Demirovic andere neuere Ansätze, so formuliert er zwar nur eine milde Kritik an Agambens Kommentaren zu Covid19, stellt dabei jedoch klar, dass weder das Konzept des Ausnahmezustands noch Foucaults Begriff der Biopolitik ausreichend konzipiert sind um die jetzige Situation in ihrer Komplexität zu analysieren. Wichtig dabei sei, so Demirovic, die „Materialität des Virus“ ernst zu nehmen und dabei auch die Maßnahmen gegen den Virus nicht vorschnell mit großen Begriffen zu verurteilen. Demirovic:

Offensichtlich teilen viele die Orientierung, dass es jetzt sinnvoll ist, erst einmal den Empfehlungen zu einem gewissen Maß an (Selbst-)Isolierung und Distanz zu folgen, um sich und andere zu schützen. Es könnte sich hier erneut die liberale Dialektik von Freiheit und Sicherheit entfalten: für die Sicherheit des politischen Körpers wird die Freiheit geopfert. Allerdings gibt es in dem gemeinsam hergestellten Wunsch nach Schutz selbst das Moment der Freiheit. Die Materialität des Virus stellt eine Objektivität her, vor der sich die rechte Propaganda mit ihren Tricks der Fake-Produktion blamiert. Die linke Herrschaftskritik steht vor einer biopolitischen Herausforderung der Kritik. Denn die Materialität des Virus sollte nicht geleugnet werden, auch wenn es das berechtigte Misstrauen in die Praktiken der Macht und des herrschenden Wissens geben sollte. Es ist ein Unglück, dass die Menschen jetzt in dieser Krise Politiker*innen und Wirtschaftsakteur*innen vertrauen müssen, die Krise zu lösen, obwohl diese doch viel zu ihrer Entstehung beigetragen haben und so weitgehend partikularistische Interessen vertreten[…] Es sind diese Politiker*innen, die Menschen an den Grenzen zur EU zu Tausenden verrotten lassen; die demokratische Antifaschist*innen mit rechten Totschlägern gleichsetzen, die von Selbstquarantäne sprechen, denen aber die Phantasie fehlt, dass es viele Menschen gibt, denen der Wohnraum fehlt oder die einfachsten Gegebenheiten, um sich zu schützen

Jede der angesprochenen Denormalisierungskrisen hat auch, so Demirovic, Bewegungen und Kämpfe angestoßen, und so eröffnet sich, und hier teilt er die Hoffnung mit vielen Denker*innen die in dieser Reihe schon besprochen wurden, auch in dieser Denormalisierungskrise der Pandemie neue Räume für neue Kämpfe. Aber Demirovic bleibt dennoch und völlig zu Recht skeptisch, denn der Kampf um die neue „Normalität“ danach, der hat gerade erst begonnen.

Auf der einsamen Suche nach der Normalität in der Quarantäne

Die französische Philosophin Catherine Malabou hat in ihrem sehr persönlichen Text über Covid19, der auf der transversal Homepage in mehrere Sprachen übersetzt abzurufen ist (deutsche Übersetzung von Gerald Raunig), die Frage nach der „doppelten Quarantäne“ gestellt. Inspiriert von einer längeren Passage aus Jean-Jacques Rousseaus Bekenntnissen, in denen er beschreibt dass er ein Lazarett als Quarantäne Ort während einer Pestseuche in Genua wählte (und damit einem Schiff als Quarantäne Ort vorzog – in Anbetracht momentaner Berichte von Kreuzfahrttrips auch heute noch sehr verständlich). Was Malabou nun an dieser Passage so interessiert und gefällt, ist ‚dass Rousseau das Lazarett wählte, obwohl er in diesem ganz alleine leben musste, alleine nicht bloß in einem Zimmer sondern in dem ganzen Gebäude. Rousseau beschreibt dabei seine Einsamkeit in einer Zeit der Seuche, jedoch beschreibt er diese Einsamkeit durchaus positiv. Es geht so Malabou also um die Quarantäne in der Quarantäne:

Das Lazarett steht für diese verdoppelte Quarantäne, die Rousseaus Bedürfnis ausdrückt, sich von der kollektiven Isolation zu isolieren, eine Insel in der Isolation zu schaffen. Das ist vielleicht die schwierigste Herausforderung in einer Situation der Ausgangssperre: einen Raum freizumachen, in dem man allein sein kann, und zugleich schon getrennt von der Gemeinschaft.

Malabou fragt dabei nach den Möglichkeiten, so deute ich diesen Text, sich seinen eigenen Raum zu nehmen, selbstbestimmt obwohl man in einer Situation ist, in der man auf einen Raum begrenzt wird. An die Trope der Robinsonade erinnernd, geht es für Malabou um die „Einsamkeit, die vor der Isolation schützt“, die Einsamkeit, die auch erst das Schreiben und damit auch den Austausch mit den Anderen ermöglicht.

Ich bemerkte, dass das Schreiben erst dann möglich wurde, wenn ich eine solche Einschließung in der Einschließung erreicht hatte, einen Ort in dem Ort, den niemand betreten konnte, und der zugleich die Bedingung für meinen Austausch mit anderen war.

Dabei muss ich zugeben selbst nicht alle Referenzen und Gedankengänge dieses kurzen aber sehr dichten Textes nachvollziehen zu können und auch einige Überlegungen und Formulierungen kritisch sehe. Dennoch Malabous Text ist eine, gerade in dieser Zeit, sehr seltene Form einer persönlichen Introspektion. Nicht die große Einordnung, Analyse und Theorie, die alles erklärt steht im Vordergrund, sondern vielmehr der alltägliche Kampf mit dieser Situation überhaupt erst umgehen zu lernen. Eine Normalität in der Quarantäne finden, sich selbst zu finden, bevor man das außergewöhnliche Ereignis erklären kann/sollte. Besonders ihre Schlussworte sind dabei sehr berührend und gleichermaßen kritisch gegen so manche Kolleg*in (bzw. eher Kollegen):

Ich bewundere diejenigen, die in der Lage sind, die aktuelle Krise, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurde, in Bezug auf die globale Politik, den Kapitalismus, den Ausnahmezustand, die ökologische Krise, die strategischen Beziehungen zwischen China und Russland usw. zu analysieren. Persönlich versuche ich im Moment im Gegenteil, ein «Individuum» zu sein. Dies geschieht, um es nochmals zu betonen, nicht aus irgendeiner Form von Individualismus heraus, sondern weil ich im Gegenteil glaube, dass eine epoche, eine Aussetzung, eine Einklammerung der Sozialität manchmal der einzige Zugang zur Alterität ist, eine Möglichkeit, sich allen isolierten Menschen auf der Erde nahe zu fühlen. Das ist der Grund, warum ich versuche, in meiner Einsamkeit so allein wie möglich zu sein. Das ist der Grund, warum ich auch das Lazarett gewählt hätte.

Die eurozentrische Normalität in der globalen Pandemie

Paul Dziedzic – Plötzlich Apokalypse — (AK-analyse&kritik Zeitung – 26.03.2020)

Paul Dziedzic weist in seinem Artikel für analyse&kritik auf den eurozentrischen und rassistischen Grundton in vielen Bemerkungen, die momentan zur globalen Pandemie gemacht werden, hin. Wie oft lesen wir davon, dass es besonders schlimm wird, wenn „es Afrika trifft“, als ob es nicht um einen heterogenen Kontinent gehen würde, eine problematische „Sorge um Afrika“, wie Dziedzic es nennt, zumal es natürlich auch in anderen Ländern als in Europa schon seit längeren Vorbereitungen und Maßnahmen gibt. Die Grundannahme, dass es „dort“ schlimmer als „hier“ werden wird, während der erste massiv außer Kontrolle geratene Herd gerade in Europa war, ist eine klassisch eurozentrische. Denn selbst in der globalen Pandemie muss es ein „Anderes“ geben, so scheint es, mit dem sich Europa selbst konstruieren kann. (Zum Begriff des ‘anderen Kaps’ im Europa Diskurs bei dem Philosophen Jacques Derrida siehe mein Videointerview mit dem Philosophen Peter Zeillinger). Dziedzic zu dem „Anderen“:

Dieses konstruierte »Andere« zeigt sich tagtäglich. Es ist die Aufwertung des judeo-christlichen Abendlandes und seiner Traditionen, Werte und Institutionen: Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Die Aufwertung des Westens und die Kreation einer imaginierten Gemeinschaft gelingt nur dadurch, dass ein »Anderer« konstruiert wird, dessen Eigenschaften das genaue Gegenteil sind. Daraus schöpft man in Westen Legitimation für die Vormachtstellung in der Welt und Individuen leiten daraus ihre Selbstvergewisserung ab, in einem »guten« Teil der Welt zu leben. Das hat Stuart Hall schon zu Beginn der 1990er Jahre festgestellt.

Dziedzic weist weiters auch darauf hin, dass die Reaktionen bei den Ebola Pandemien der letzten Jahre komplett andere waren. Erst, so Dziedzic, wenn der „Westen“ betroffen ist, dann ist es auch eine „wirkliche Apokalypse“. Ein globales Ereignis kann so die eurozentrische Logik nur „im Westen“ stattfinden, alles andere ist immer ‚bloß‘ lokal. Die plötzliche Ernsthaftigkeit im Diskurs wurde anderen Katastrophen selten entgegengebracht, besonders wenn sie vom „Westen“ selbst verursacht wurden. Eine koloniale und eurozentrische Logik, die also die Normalität nur gefährdet sieht wenn es sie selbst betrifft. Damit wird auch mitten in der globalen Pandemie die rassistische Normalität aufrechterhalten:

Es ist schon erstaunlich, wie immer wieder der Eindruck entsteht, unser aller Ende stünde bevor, wenn etwas in Europa oder Nordamerika geschieht. Es ist erstaunlich, wie in der Aufzählung vergangener Katastrophen – sei es die Spanische Grippe, die Pest oder gar die zwei Weltkriege – von der »Menschheit« die Rede ist. Dabei drohte die Welt für viele »Andere« schon immer unterzugehen. Die First Nations der Amerikas zum Beispiel, die an von Europäer*innen eingeführten Immunerkrankungen starben und an ihnen teilweise untergingen, Communities in Westafrika, deren Familien durch die Entführung und Versklavung durch Europäer dezimiert wurden, oder die Herero und Nama, die dem deutschen Imperialismus zum Opfer fielen. Im Pantheon der Katastrophen bleiben ihre Geschichten außen vor. Denn sie zuzulassen, so die implizite westliche Angst, könnte einen Domino-Effekt in Gang setzen, der sich durch die Geschichte zieht und im Hier und Heute endet.