Dieser Beitrag ist Teil der Coronavirus und die Philosophie Serie. Einen Überblick über die weiteren Teile dieser Blogbeitragsserie gibt es hier.

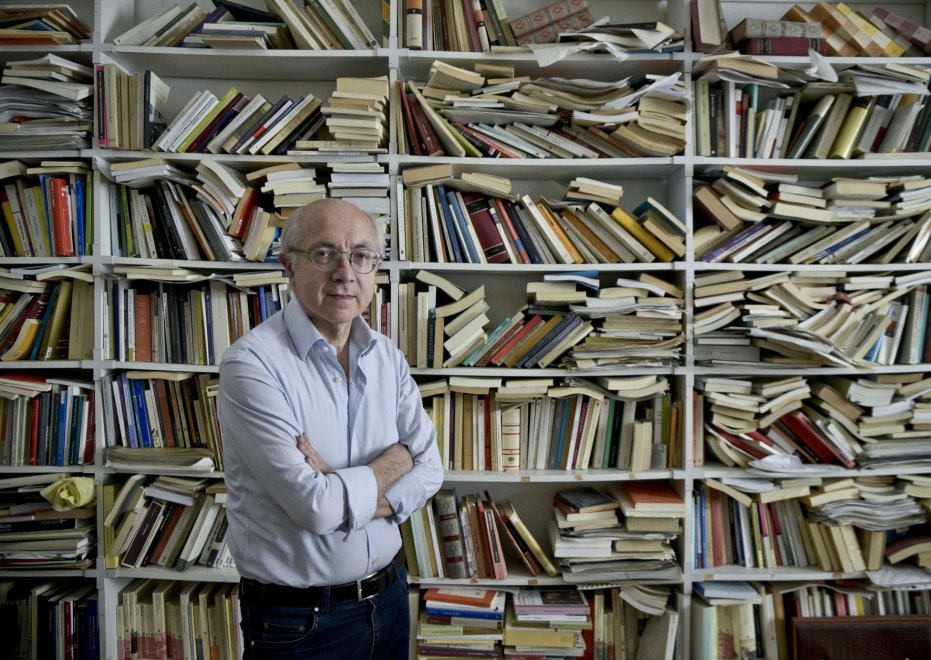

Slavoj Žizek hat mittlerweile – wie zu erwarten war – eine ganze Menge an Beiträgen zum Thema der Stunde, oder wohl mittlerweile eher zum Thema des kommenden Jahrzehnts, publiziert. Seinen ersten Beitrag, in dem er sich noch kämpferisch und gerade für seine Verhältnisse überraschend optimistisch zeigte, habe ich im Rahmen dieser Reihe schon kommentiert. Am 16. März 2020 hat Žizek in der Reihe „The Philosophical Salon“ der äußerst empfehlenswerten Online Zeitschrift LA Review of Books einen längeren Beitrag verfasst, der unüblicher Weise auch ganz ohne hollywood-Anspielungen auskommt, und eine Reihe interessanter Punkte einbringt. Schon der Titel ist dabei spannend, einerseits weil er eine Referenz auf den von ihm nicht immer unbedingt verehrten Foucault ist (zu dessen Überwachen und Strafen gibt es ebenfalls hier einen Artikel) und zweitens weil er im Titel schon das momentan allgemein herrschende Begehren nach starker Kontrolle und Disziplinarmacht anspricht: Monitor and Punish? Yes, Please!

Agamben, nicht nur problematisch sondern auch unsinnig

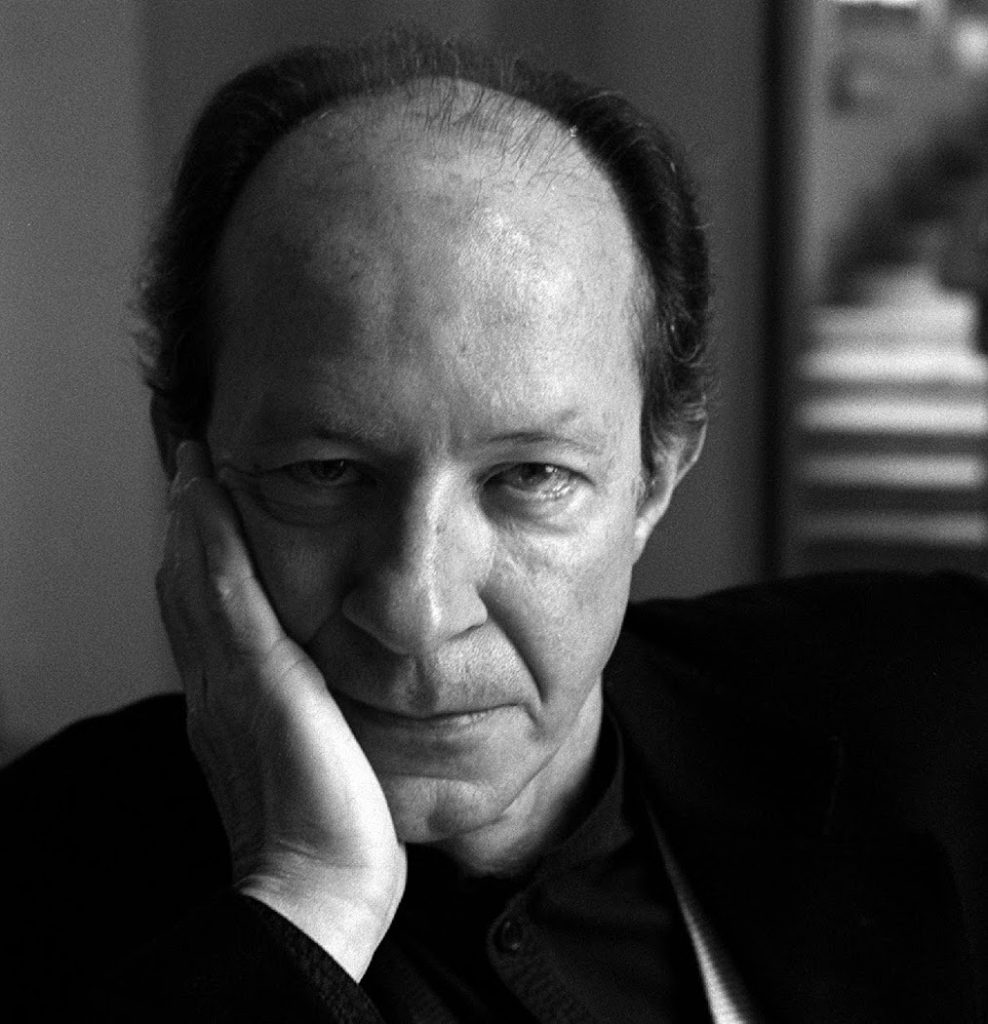

Žizek beginnt seinen Text mit einer relativ langen und ausgedehnten Kritik an Agamben, vor allem dessen ersten Text, der im Rahmen dieser Blogserie ebenfalls schon analysiert und kritisiert wurde. Agambens Idee eines künstlich heraufbeschworenen Ausnahmezustandes, der dazu dienen könnte, die Macht des Staates über die Bewohner*innen auszubauen und zu stärken, wurde vielfach kritisiert, so z.B. auch von Roberto Esposito, der Agamben mahnte, die unterschiedlichen Formen und Praxen des Ausnahmezustands auch unterschiedlich zu beurteilen. Dennoch und dessen ist sich auch Žizek sehr bewusst, wie seine Eingangsfragen und der Titel seines Textes schon zeigen, müssen wir aufmerksam und kritisch bleiben gegenüber den langfristigen Auswirkungen dieses Ausnahmezustandes, den Machttransformationen, die womöglich bleiben könnten (Orban ist hier ein erstes frühes Beispiel) und vor allem auch gegenüber dem momentan immer stärker werdenden Gehorsam und Begehren gegenüber solcher Machtformen Lesen Sie mehr

fallen diese beiden Teile (Konzepte und Kommentare) auch zusammen, so z.B. im Fall des Philosophen dem sich diese Serie

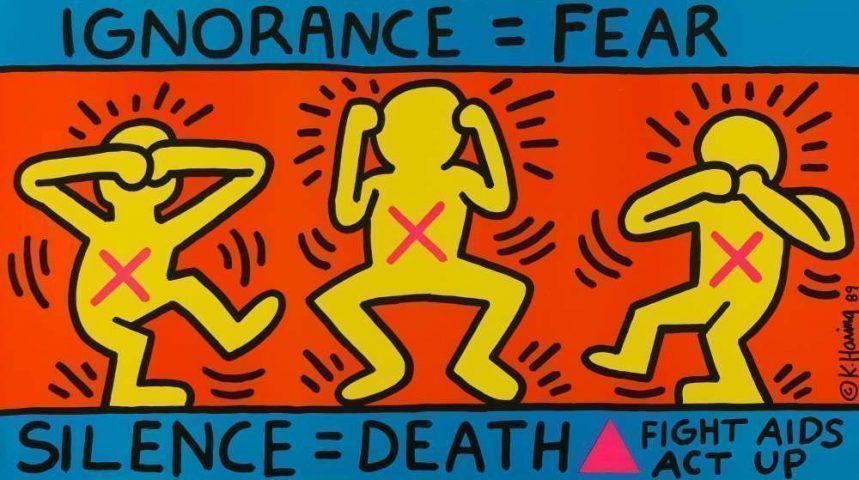

fallen diese beiden Teile (Konzepte und Kommentare) auch zusammen, so z.B. im Fall des Philosophen dem sich diese Serie  Andererseits gibt es Referenzen auf Begriffe und Konzepte, die gerade in der jetzigen Situation von tragischer Aktualität erscheinen, Begriffen also die die Macht des Staates, die Biopolitik usw ansprechen. Begriffe, die darlegen, dass das was wir jetzt als Ausnahme und in einem bisher sehr kleinen Ausmaß erfahren, die zu Grunde liegenden Machtmechanismen moderner Gesellschaften sind, Macht, die besonders die prekären Gruppen, also jene die in und aus unseren Gesellschaften ein- und/oder ausgeschlossen sind, sowie jene die tagtäglich Unterdrückung und Ausbeutung erfahren, immer erleiden müssen. Macht also, die im globalen Kapitalismus und der

Andererseits gibt es Referenzen auf Begriffe und Konzepte, die gerade in der jetzigen Situation von tragischer Aktualität erscheinen, Begriffen also die die Macht des Staates, die Biopolitik usw ansprechen. Begriffe, die darlegen, dass das was wir jetzt als Ausnahme und in einem bisher sehr kleinen Ausmaß erfahren, die zu Grunde liegenden Machtmechanismen moderner Gesellschaften sind, Macht, die besonders die prekären Gruppen, also jene die in und aus unseren Gesellschaften ein- und/oder ausgeschlossen sind, sowie jene die tagtäglich Unterdrückung und Ausbeutung erfahren, immer erleiden müssen. Macht also, die im globalen Kapitalismus und der